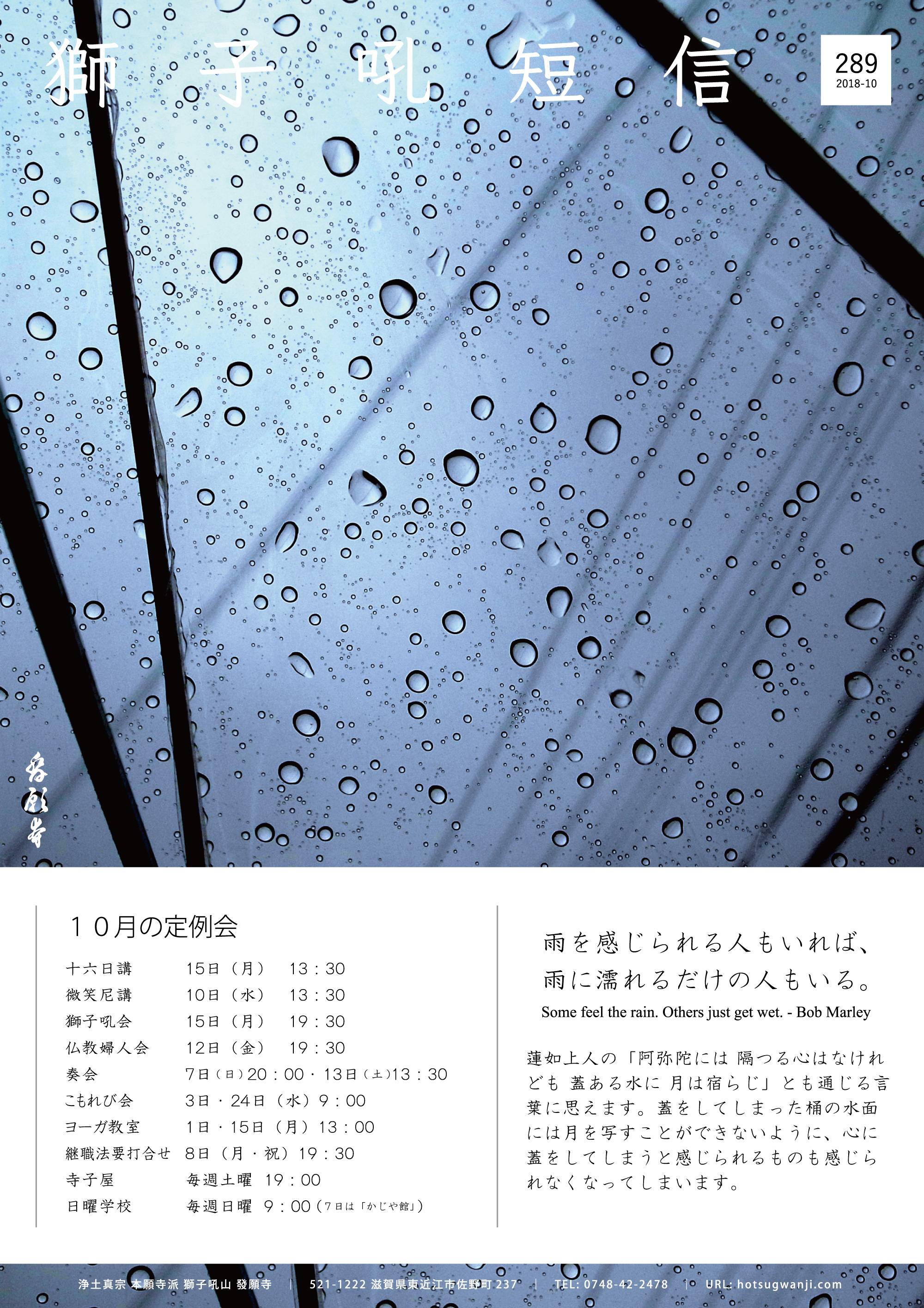

雨を感じられる人もいれば、

雨に濡れるだけの人もいる。

Some feel the rain. Others just get wet. – Bob Marley

蓮如上人の「阿弥陀には 隔つる心はなけれども 蓋ある水に 月は宿らじ」とも通じる言葉に思えます。蓋をしてしまった桶の水面には月を写すことができないように、心に蓋をしてしまうと感じられるものも感じられなくなってしまいます。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

雨を感じられる人もいれば、

雨に濡れるだけの人もいる。

Some feel the rain. Others just get wet. – Bob Marley

蓮如上人の「阿弥陀には 隔つる心はなけれども 蓋ある水に 月は宿らじ」とも通じる言葉に思えます。蓋をしてしまった桶の水面には月を写すことができないように、心に蓋をしてしまうと感じられるものも感じられなくなってしまいます。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

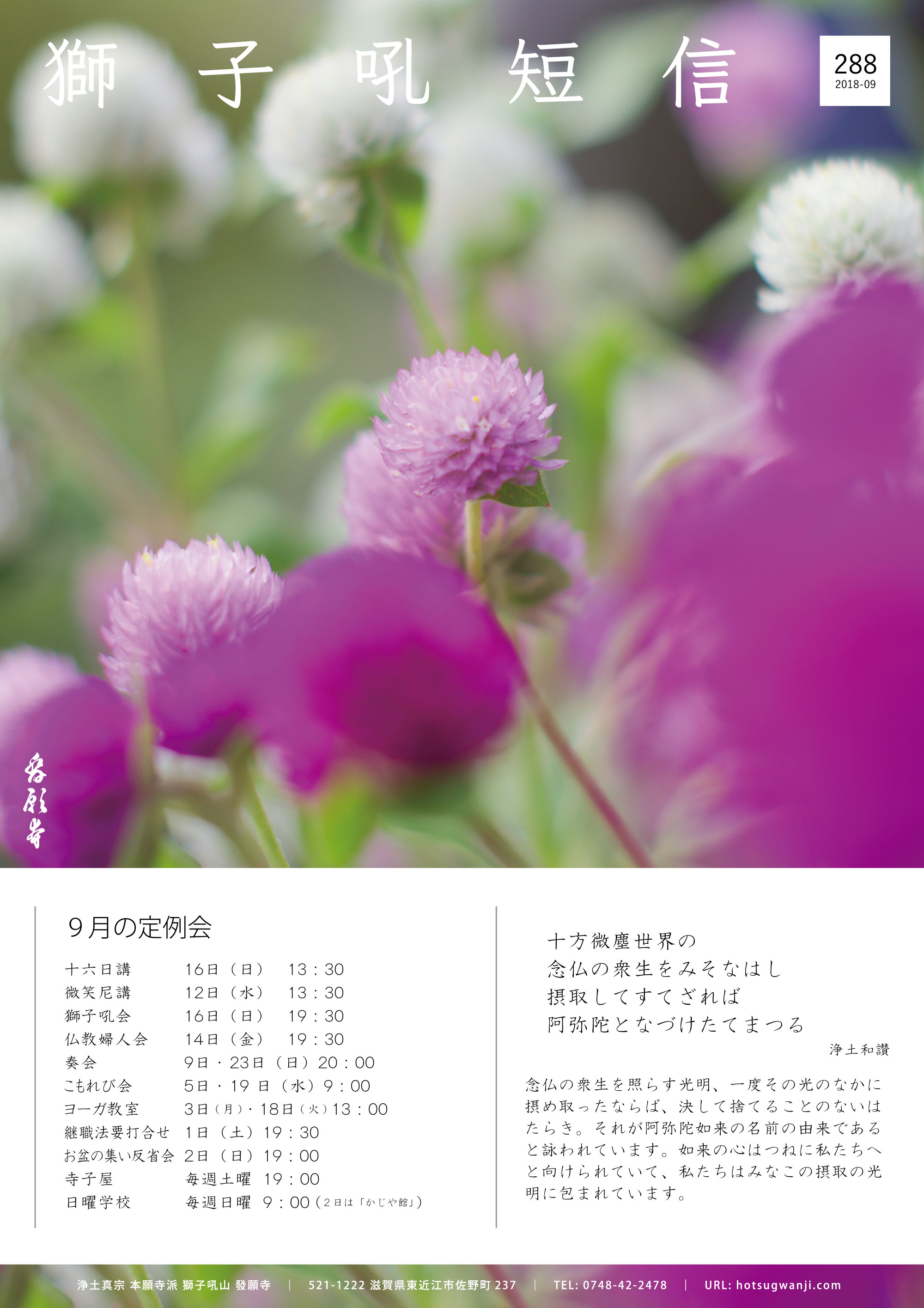

十方微塵世界の

念仏の衆生をみそなはし

摂取してすてざれば

阿弥陀となづけたてまつる浄土和讃

念仏の衆生を照らす光明、一度その光のなかに摂め取ったならば、決して捨てることのないはたらき。それが阿弥陀如来の名前の由来であると詠われています。如来の心はつねに私たちへと向けられていて、私たちはみなこの摂取の光明に包まれています。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

上記以外の例会は8月はお休みです。15日にはお盆の行事が開催されます。また、25日には秋季永代経法要を勤修いたします。法話は、大阪市西区の浄徳寺より三原雄高師に来ていただきます。奮ってご参加ください。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

これから梅雨もあけ本格的に暑い季節がやってきます。お体には十分にお気をつけてお過ごしください。今月は16日に夏季一斉清掃と臨時門徒総会が開催されます。ご参加下さいますよう宜しくお願いいたします。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

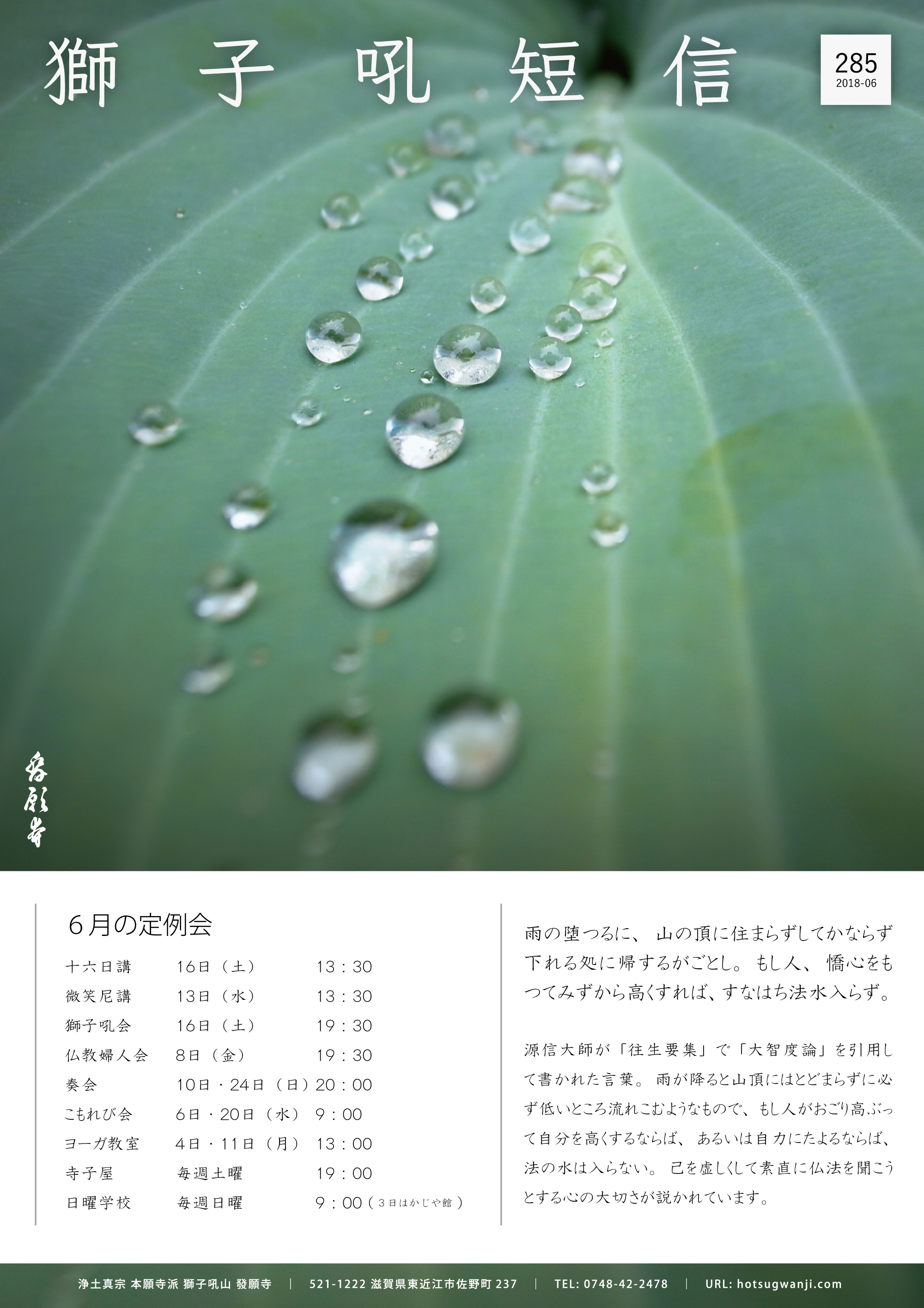

雨の堕つるに、山の頂に住まらずしてかならず下れる処に帰するがごとし。もし人、憍心をもつてみずから高くすれば、すなはち法水入らず。

源信大師が「往生要集」で「大智度論」を引用して書かれた言葉。雨が降ると山頂にはとどまらずに必ず低いところ流れこむようなもので、もし人がおごり高ぶって自分を高くするならば、あるいは自力にたよるならば、法の水は入らない。己を虚しくして素直に仏法を聞こうとする心の大切さが説かれています。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

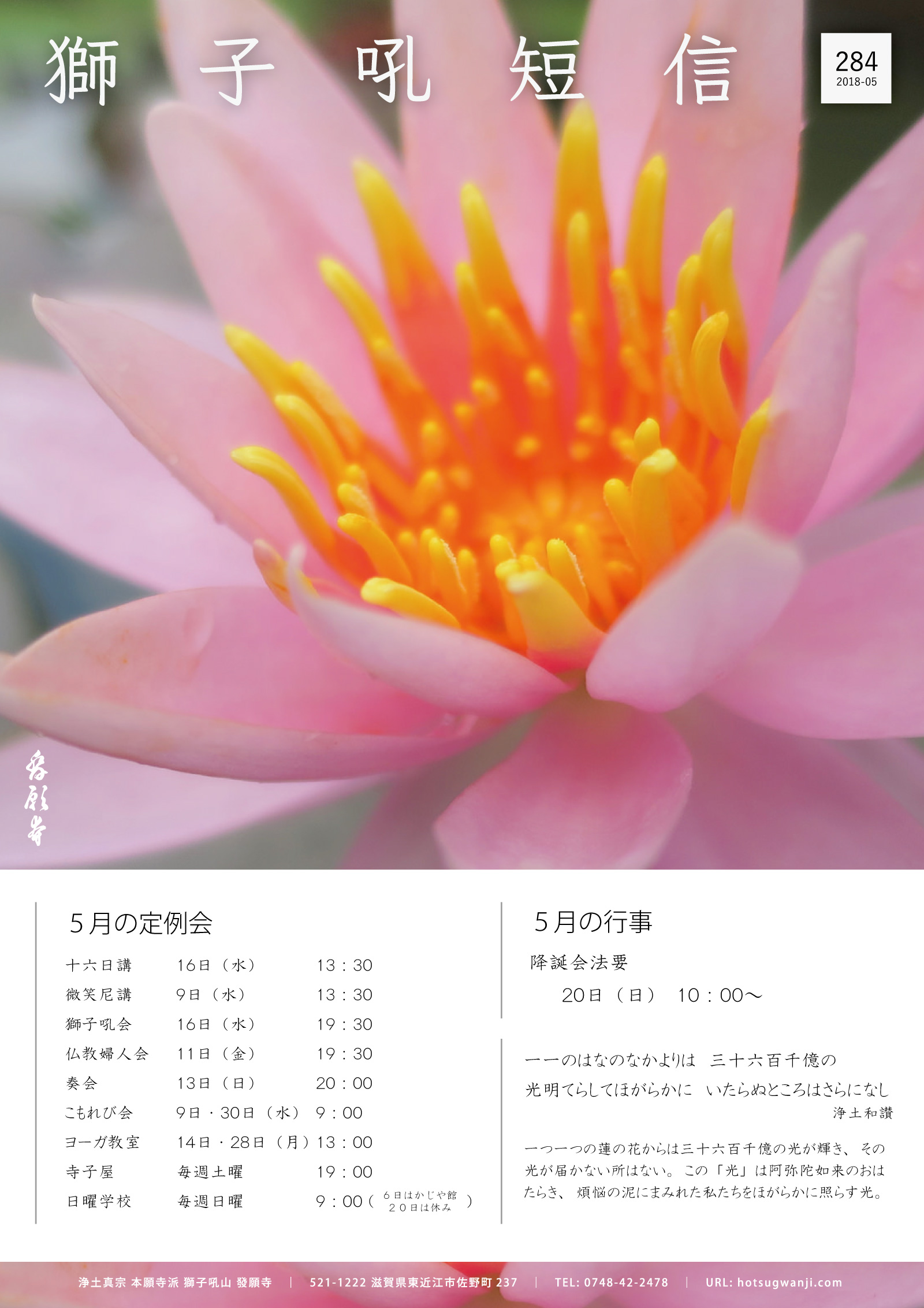

一一のはなのなかよりは 三十六百千億の

光明てらしてほがらかに いたらぬところはさらになし浄土和讃

一つ一つの蓮の花からは三十六百千億の光が輝き、その光が届かない所はない。この「光」は阿弥陀如来のおはたらき、煩悩の泥にまみれた私たちをほがらかに照らす光。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

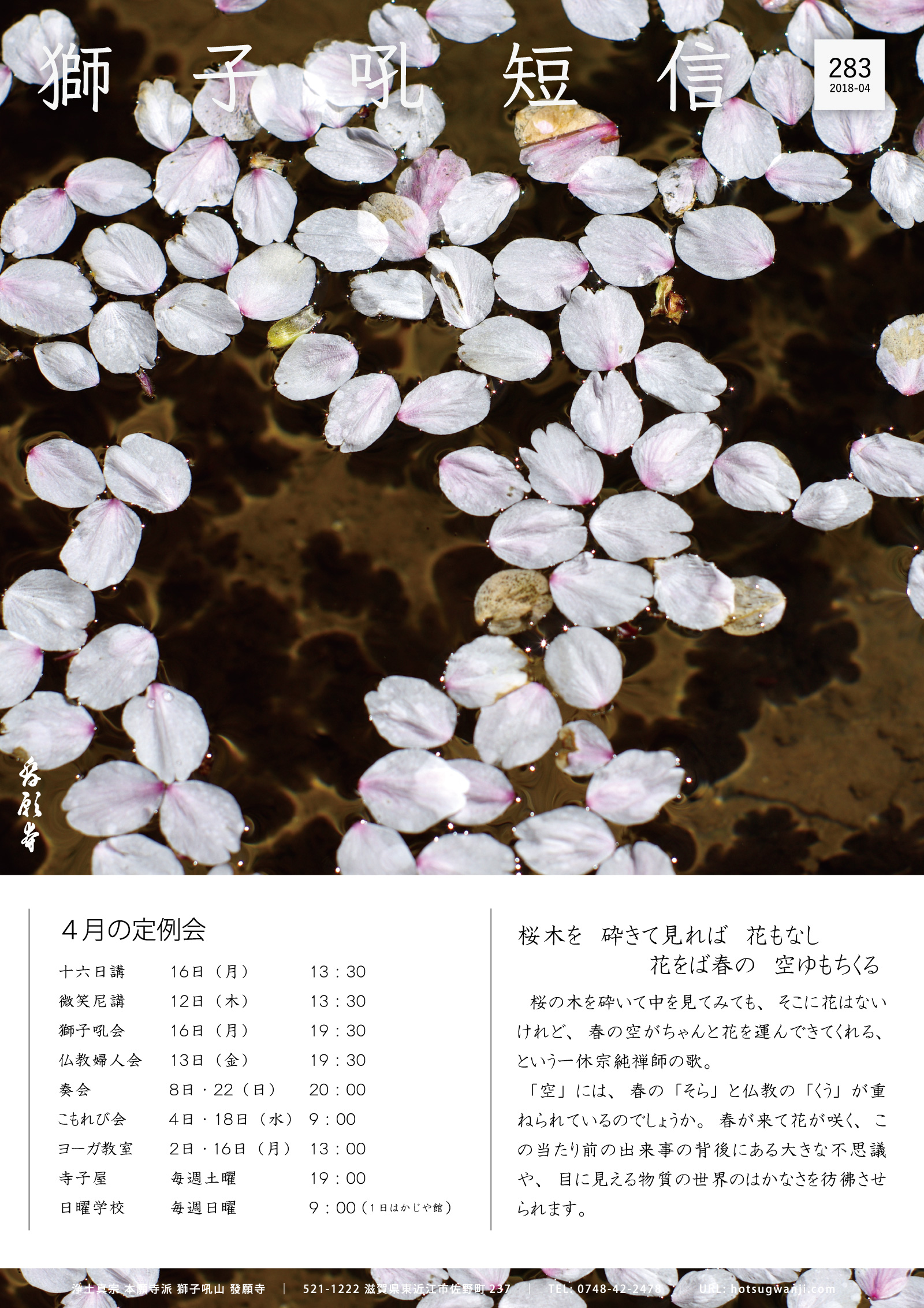

桜木を 砕きて見れば 花もなし

花をば春の 空ゆもちくる

桜の木を砕いて中を見てみても、そこに花はないけれど、春の空がちゃんと花を運んできてくれる、という一休宗純禅師の歌。「空」には、春の「そら」と仏教の「くう」が重ねられているのでしょうか。春が来て花が咲く、この当たり前の出来事の背後にある大きな不思議や、目に見える物質の世界のはかなさを彷彿させられます。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。

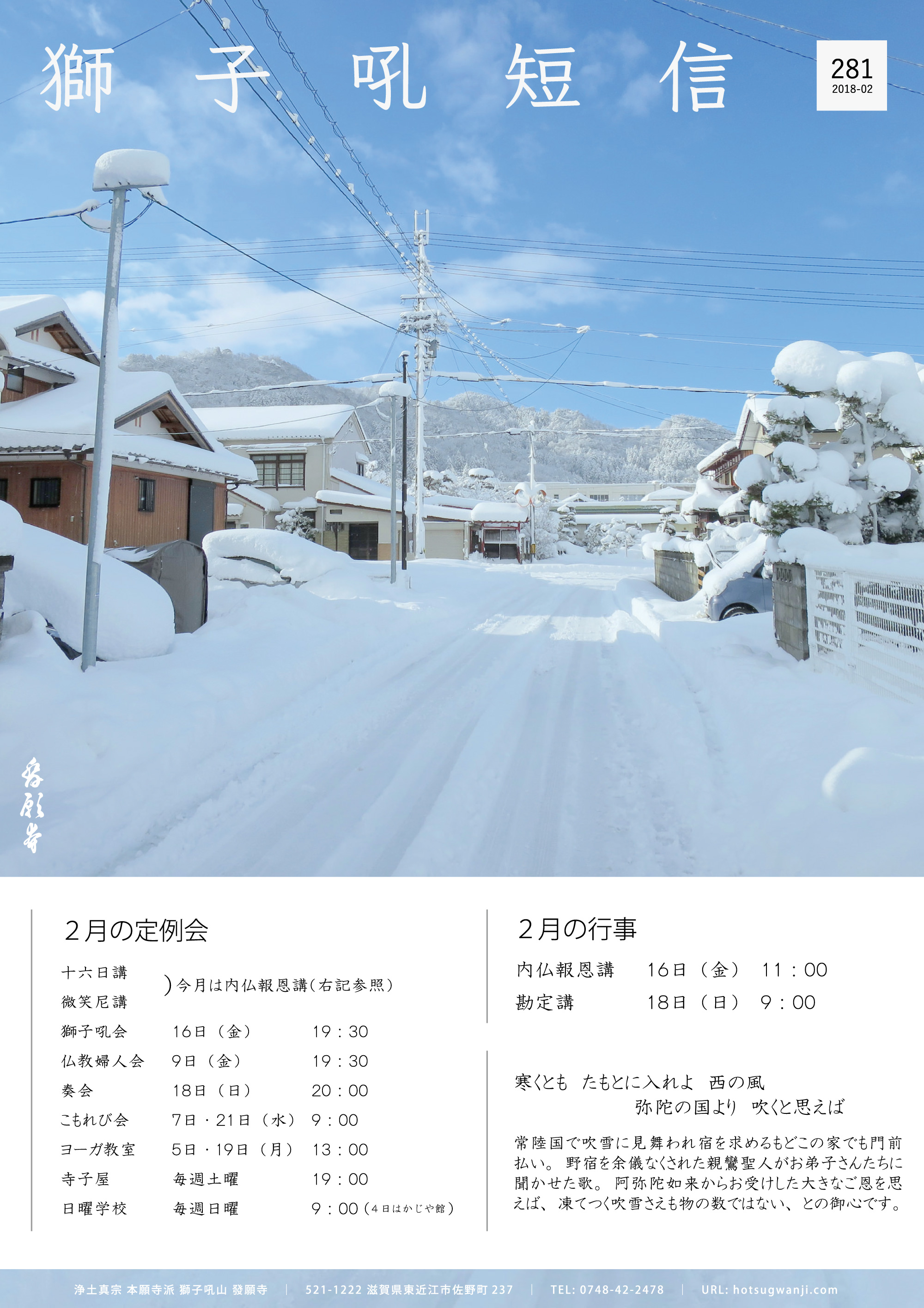

寒くとも たもとに入れよ 西の風

弥陀の国より 吹くと思えば

常陸国で吹雪に見舞われ宿を求めるもどこの家でも門前払い。野宿を余儀なくされた親鸞聖人がお弟子さんたちに聞かせた歌。阿弥陀如来からお受けした大きなご恩を思えば、凍てつく吹雪さえも物の数ではない、との御心です。

例会の予定は「行事の予定」のページをご参照ください。